摘要:

...

摘要:

... 艺术可以在难以捉摸的时代蓬勃发展;2024年是充满冲突的一年,也是艺术展览非凡的一年:从波提切利罕见的画作到传统艺术的当代演绎;从巴黎奥运艺术与体育融合的历史到欧美机构对自身殖民历史的调查。2024年还是英国国家美术馆成立200年、吴昌硕诞辰180周年、印象派诞生150年,与其相关的艺术大展也在全球范围内展开。

澎湃艺术为您梳理2024年令人印象深刻的全球十个展览,它们或展现宏大叙事,或发现未知,或以新的视角阐述为人熟知的艺术家。

美国旧金山荣誉军团博物馆

2023年11月19日—2024年2月11日

2024年过去了,但2023年冬天开幕的《波提切利素描》展览依旧让人无法忘怀。这场关于意大利早期文艺复兴艺术家的展览令人深思,甚至显得有些过于切合当下的时局。尽管时尚界长期以来热衷于波提切利的柔美风格——那些穿着轻纱、摇曳生姿的优雅女子,花卉与贝壳——但在旧金山荣誉军团博物馆举办的这场展览中,我们得以深刻感受到他生命旅程中更为阴暗的一面,尤其是在受到危险且极具魅力的狂热分子萨沃纳罗拉影响的阶段。

展览现场,波提切利作品《东方贤士来朝》

尤其值得关注的是,这一展览的研究性,策展人、意大利文艺复兴专家弗里奥·里纳尔迪(Furio Rinaldi,旧金山美术馆版画和绘画策展人)将新近归于波提切利的五件素描草图与其代表性油画中的人物对应,揭示艺术家的绘画技巧、对理想美的追求和对线条的掌控。

波提切利 ,《俯视左侧的女性头像》,约1468-1470,牛津基督堂美术馆藏

波提切利, 《圣母子与年轻的施洗约翰》(细节),约1465–1470,卢浮宫藏

同样以素描为主,伦敦艺术研究院和白金汉宫国王画廊分别在2024年秋季举办了“米开朗基罗、达芬奇、拉斐尔:佛罗伦萨,约1504年”和“意大利文艺复兴绘画”。其中国王画廊从皇家收藏的2000多幅文艺复兴素描中精选了158幅,以展示艺术家的才华和想象力。展览以文艺复兴精神构思,当时对知识的研究是最重要的:熊的脚是什么样子的,怀孕母牛的子宫是什么样子的;男孩转头上的刘海是什么样子的,女孩卷曲的辫子上的面纱是什么样子的;耶稣如何将一把沉重的钥匙交给跪着的使徒:观察、思考、探究、想象——所有这些都用活生生的现在时态画出来。

米开朗基罗于1532年左右创作的《复活的基督》,国王画廊“意大利文艺复兴绘画” 展品

这些素描将我们与文艺复兴时期画家拉得如此接近。他们的内心或许笼罩着黑暗的暗示,却依然渴求通过美来抚慰灵魂,正如我们在当下的时代中所感同身受的一样。

巴黎奥赛美术馆

2024年3月26日—7月14日

为纪念印象派诞生150周年,奥赛美术馆举办了一场规模宏大的展览,通过聚焦印象派早期的发展阶段,展现了这一艺术运动的争议性精神及其多样化目标。在这一时期,艺术家如爱德华·马奈和奥古斯特·雷诺阿仍然可能争取在官方沙龙展中占有一席之地,而非一味反叛。

巴黎奥赛美术馆,展览现场,德加和雷诺阿的作品。

印象派艺术家们(包括雷诺阿、德加、莫奈)以及与他们同时展出的非印象派艺术家(如塞尚)在1874年4月举办的首次独立展览中,引发了公众的极大轰动。尽管这场展览在商业上以失败告终,但却因其激进性震惊了当时的社会。即使是较为低调的肖像作品,也未能幸免于批评家的尖锐指责,例如雷诺阿的《巴黎女郎》(1874年)和贝尔特·莫里索的《摇篮》(1872年),这两幅作品也出现在此次展览中。

2024年秋季,“巴黎1874:印象派时刻”巡展至华盛顿国家美术馆,两幅关键作品并列展出:让-莱昂·杰罗姆的《灰衣主教》和克劳德·莫奈的《印象·日出》

展览帮助我们重新认识印象派早期所受到的批评。在评论家路易斯·勒鲁瓦 (Louis Leroy) 于1874年用“印象派”一词描述“无名氏社团”展出的作品之前,这个词曾以各种不同的用法流传。当代观众也可能对印象派的视觉创新感到不满,莫奈的《日出印象》看起来草率、未完成,船桅和烟囱模糊不清,水面涟漪的表达只是几道深灰色的痕迹,几抹红色勉强暗示了升起太阳的反光。

克劳德·莫奈《印象日出》,1872年(曾在上海展出)

经典范式转变的一个关键要素是旧秩序在面对新挑战时重新焕发出的活力与努力。展览名为“巴黎1874”,追溯了随后的印象派沙龙及其艺术家命运的多变历程,同时通过对比一系列官方沙龙的画作(这些作品更严格遵循自然主义风格,并偏重神话或田园主题),展现了印象派新人的大胆与创新。

英国国家美术馆

2024年9月14日—2025年1月19日

很难想象有比这更恰当的方式来庆祝英国国家美术馆成立200周年了:以一百年前购入两幅最受欢迎的画作为起点举办展览——《向日葵》和《梵高的椅子》。展览聚焦于梵高在法国南部阿尔勒和圣雷米度过的关键两年,之后他于1890年返回北方。这两年是梵高创作生涯中极为辉煌的时期,创作了大多数人所认为的典型“梵高风格”作品——不仅包括向日葵和室内画,还包括肖像画、星夜、橄榄树林和柏树画作。这些作品改变了艺术的进程。

梵高,《向日葵》,1888年,布面油画,英国国家美术馆藏

梵高,《梵高的椅子》,1889年,布面油画,英国国家美术馆藏

然而,与国际机构的合作并不仅仅是为了迎合大众的审美,而是为梵高提供了一种全新的理解。展览呈现了一个清晰而深刻的艺术家形象:他是一位理性思考者,致力于发展“未来的艺术”,并策划自己的作品该如何展出。同时,他借助散文、诗歌、音乐及他人艺术作品的启发,再加上他充满激情的想象力,创作出无与伦比的强烈情感与张力的画面。他的目标是超越对自然的简单观察,虽然创作中的主题或模特至关重要,但真实感从属于意义和效果。这一时期的肖像画也不再仅仅是个人形象的描绘,而是观念或原型的表达——如诗人、情人或质朴农民的象征。

梵高,《黄房子》,1888年,荷兰梵高博物馆藏

在意识到色彩对于开创一种新的绘画语言至关重要之后,梵高决定搬到普罗旺斯,这似乎并不令人意外。在地中海气候中,炽热的阳光让一切都愈发鲜明。然而,尽管南方带来了诸多好处,这次迁居的动因却是源于该地区两位著名文学巨匠——埃米尔·左拉(Émile Zola)和阿方斯·都德(Alphonse Daudet)的作品,以及另一位梵高十分推崇的画家阿道夫·蒙蒂切利(Adolphe Monticelli)所展现的丰富色彩。而展览标题中的“诗人”指的是比利时画家欧仁·博克(Eugène Boch)。1888年,博克在阿尔勒附近逗留数周期间,与梵高相识。梵高为他画了肖像,并将它挂在阿尔勒黄房子简朴卧室的墙上,那是他梦想中的家,也是接待其他画家访问与创作的工作室。

梵高,《诗人,欧仁·博克肖像》

尽管梵高的画作已为人们所熟悉,这次展览依然带有诸多新发现。展出的61件作品中部分来自私人收藏或欧美地区性博物馆。其中不少即便开放展出,也未必容易通过公共交通抵达。

然而,也许展览最大的成就在于促成了部分黄房子内部精心布置的再现。梵高将这种布置称为“装饰”(décoration),是一个由多件作品在概念和美学上相互关联组成的整体。在多次实验后,他最终选定了两幅《向日葵》和一幅《摇篮曲》(La Berceus,一幅描绘邮递员鲁兰的妻子奥古斯丁摇动摇篮的作品)。他后来将其称为一首用色彩创作的摇篮曲,并设想与充满欢乐的《向日葵》一同形成一个能够带来慰藉的整体。

梵高,《卧室》,1889年(巴黎奥塞美术馆版本将赴上海展出)

很难想象在那间为遮挡普罗旺斯阳光刺眼而关闭窗户的昏暗房间里,这三幅画作讲述着梵高独特的艺术愿景。然而,当我们直面这些画作本身时,一切的主题都略显单薄。

八方丝路:万里共风华

大英博物馆

2024年9月26日—2025年2月23日

“丝绸之路”一词素来难以定义。 自19世纪被发明以来,总让人联想到满载货物的骆驼队从中国穿越亚洲一路行至欧洲的画面。然而,近年来,这种浪漫化的想象被历史学家彼得·弗兰科潘(Peter Frankopan)一个更激进的观点所取代:丝绸之路——或者说“丝绸之路网络”,如他本人及大英博物馆的新展览更准确地表述的那样——是一种将世界历史的中心从西方移向东方的视角。

大英博物馆特展《八方丝路:万里共风华》展览现场

此外,“丝绸之路”所涉及的地理和时间跨度之广也让其定义复杂化:此次展览覆盖的范围从中国、朝鲜、现代的巴基斯坦和阿富汗、中东、欧洲、西班牙,最终抵达英国,时间从公元500年到1000年不等。而更重要的一点是,这些贸易路线涉及的不仅仅是丝绸,还有香料和奴隶,更常见的运输途径是海路而非陆路。

乌兹别克斯坦阿夫拉西阿卜(撒马尔罕)“大使厅 ”南壁壁画(特写),约公元7世纪60年代 ©乌兹别克斯坦民防部队,撒马尔罕国家博物馆。

策展人试图将这种看似的混乱转化为展览的特色,通过展出一系列令人印象深刻、甚至有时让人应接不暇的物品来凸显这一点,而这些物品刻意避免被简单归类。展览以一尊公元6至7世纪的坐佛开场,这尊佛像产自今巴基斯坦斯瓦特山谷,却最终出现在瑞典的赫尔格岛。它是如何到达那里的?购买它的人是否理解它的精神意义,抑或只是将其当作一件装饰品?在这个具体的案例中,我们无法确知,但展览试图拼凑出更普遍的文化交融与交流的问题,将丝绸之路转变为一种交织的身份和模糊边界的隐喻。

玻璃角杯,意大利,公元 550年-600 年。©大英博物馆理事会。

当涉及地理上更接近的国家时,这些联系显得更加直观。例如,日本最早期的一些佛教雕塑是从百济进入的,其中一个例子可能是一尊鎏金菩萨像,此外还有来自唐代中国的作品。同样,新罗王国也吸收了中国的丧葬习俗。

历史学家威廉·达尔林普尔(William Dalrymple)指出此次展览没有将印度纳入,但要将其容纳其中的确很难。感官和历史上的信息过载使“丝绸之路”难以在一个展览中被全面探索。关于安达卢西亚或粟特人的部分虽引人入胜,但更适合扩展成独立展览。在展览结束时,很难不感受到策展人仿佛效仿了勿里洞岛沉船遗址的挖掘者:1998年,他们从印度尼西亚海岸发现了6万件中国陶瓷及其他物品,一件接一件地将珍宝拖入展览空间。

韩国庆州永岗洞古墓出土的文官像(8世纪),现藏于庆州国立博物馆。

这场展览的不足之处在于缺乏清晰性和结构性,但它的野心和广度弥补了这一点。而这种“混乱”正是展览的核心意义所在:它将全球融为一体,对将历史视为文明对抗的观点提出了反驳,展现了这些美丽物品所唤起的、矛盾又即兴的现实。

东京国立博物馆

2024年1月2日—3月17日

作为20世纪初中国文人艺术的集大成者,吴昌硕的艺术既继承了文人书画的传统,又在时代变革中体现了创新精神。

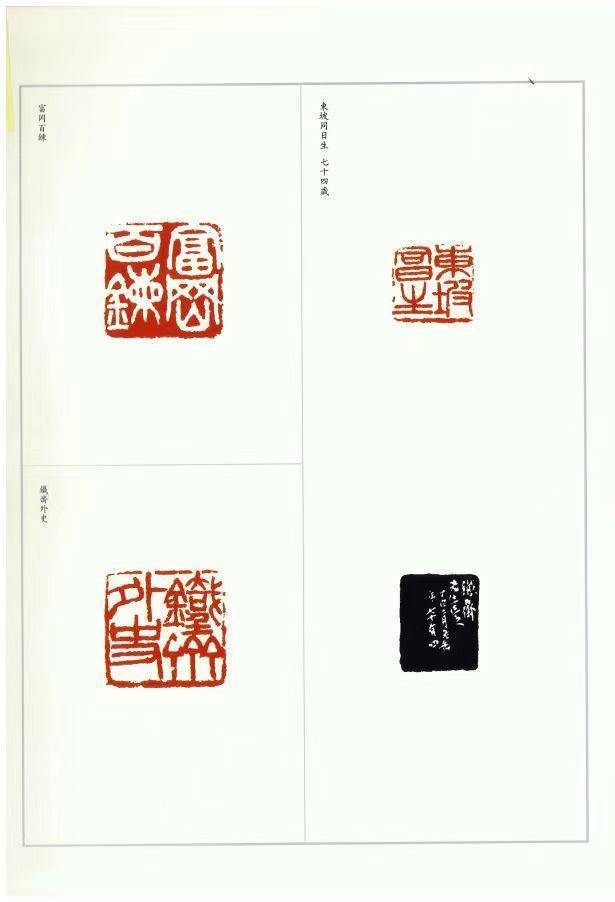

为纪念吴昌硕诞辰180周年,东京国立博物馆“吴昌硕的世界”展出吴昌硕的书画、印谱以及其先学、师友、弟子的作品,呈现一个以“金石之交”构建而成的艺术世界,同时探讨了他在中日艺术交流中的重要作用。

朝仓文夫所作的吴昌硕雕塑原型(残损件)

与往年的跨年大展一样,2024年“吴昌硕的世界”依旧集结了东京国立博物馆、台东区立书道博物馆、台东区立朝仓雕塑馆和兵库县立美术馆四个馆,但仅东京国立博物馆部分便已构成完整体系,展出其书画作品如行书“槐安”轴、篆书集石鼓字联等,重要印谱如《削觚庐印存》《齐云馆印谱》《丁丑劫余印存》等,以及其先学、师友、弟子——包括赵之谦、任伯年、吴熙载、何绍基、胡澍、吴云、俞樾、蒲华、邓石如、徐三庚、杨岘、胡公寿、王一亭、王个簃等的作品。

富冈铁斋请吴昌硕所篆刻的三方印章

展览将吴昌硕置于国际视野下,除了其标志性作品,还展出了吴昌硕在与日本篆刻家及文人交往中创作的作品,彰显了他对日本近代文人艺术的深远影响。例如,一幅特别展出的《岁寒三友图》,是吴昌硕赠予日本友人西村天囚的珍贵礼物,首次公开亮相,成为研究中日文化交流的重要材料。据不完全统计,目前日本公私珍藏的吴昌硕作品至少有2500件(不包括近年来回流的数千件)。日本一些著名的金石书法家们家中藏有数十件吴昌硕作品(含书画篆刻)并不稀见。仅此,足可以说明吴昌硕在日本受欢迎的程度。

2018年日本东京国立博物馆举办的“吴昌硕和他的时代”展出馆藏吴昌硕《墨梅图》,出自于青山杉雨的收藏。

其实早在2018年,日本同样以多馆联合展览的形式纪念吴昌硕逝世90周年。彼时,以“吴昌硕和他的时代”为名,而这一次,将吴昌硕置于全球艺术交流的语境之中,尤其是中日艺术交流的框架下,探讨他如何通过个人艺术实践连接东亚两国的文化语境。呈现“吴昌硕和他的世界”。但部分评论者认为,策展在某些方面过于侧重吴昌硕的国际影响,而对其在中国艺术史内部的革新意义探讨不足。

埃塞俄比亚在十字路口

巴尔的摩沃尔特斯艺术博物馆

2023年12月3日—2024年3月3日

这是迄今为止埃塞俄比亚历史艺术与文化在国外规模最大的一次展览。展览涵盖220余件精选展品,包括阿克苏姆时期的金币、装饰精美的中世纪手稿,以及15至19世纪无与伦比的圣像和壁画。这些展品与法老时期和科普特时期的埃及、晚期罗马和拜占庭、塞伯亚也门、亚美尼亚和叙利亚的作品进行了比较展示,生动呈现了埃塞俄比亚丰富的文化与艺术遗产。

“埃塞俄比亚在十字路口”展出文物。

位于非洲之角,埃塞俄比亚地处欧洲与中东之间,是多样气候、宗教与文化的交汇点。埃塞俄比亚拥有80多个民族和宗教团体,其历史艺术创作很大程度上服务于三大亚伯拉罕宗教(犹太教、基督教和伊斯兰教),这些宗教都在埃塞俄比亚有着深远的历史渊源。作为最古老的基督教王国之一,埃塞俄比亚艺术家创作了圣像画、壁画、大小不一的十字架以及装饰华美的手稿,用于支持这一宗教传统及其礼仪。此外,展览也特别呈现了埃塞俄比亚当代艺术家的作品

不同于以往的国际展览匆匆而过,“埃塞俄比亚在十字路口”不仅在沃尔特斯艺术博物馆不断扩展的馆藏中得以延续,还通过随展览推出的精美画册与深入研究的学术资料传承。引发人们对埃塞俄比亚3000年悠久文化与物质遗产的全新认识。

纠缠的过去,1768年至今:艺术、殖民主义和变革

伦敦皇家艺术研究院

2024年2月3日—4月28日

随着众多英国机构对自身殖民历史的调查,伦敦皇家艺术研究院的展览“纠缠的过往:1768至今——艺术、殖民主义与变革”不仅聚焦于那些因奴隶贸易和殖民主义而受益的院士,还寻求挖掘历史中被忽视的黑人生活与故事,并将这些发现与当代艺术家发人深省的回应结合。

跨越250年,从特纳到卢贝娜·希米德 (Lubaina Himid ) ,展览以非时间顺序呈现,探讨了包括“挪用”“流离失所”等主题,将学院历史中的档案物品(如记录绘画模特工作收入的账簿)与其馆藏作品并置展出。

卢贝娜·希米德,《命名金钱》,2004 年,令人愉悦又感伤。

这是富有创意、引人入胜且高度智慧的展览:这些想法通过艺术本体体现,而不是通过用那些枯燥乏味的文字来指导。比如,卢比娜·希米德创作的真人大小剪影作品描绘了18世纪被运往布里斯托尔的被奴役非洲人,他们从事狗驯养师、舞者、玩具制造者和陶艺师等工作。这些剪影被安置在两个完整的展厅中,展现出欢乐又凄美的存在感。这些人物不仅直接与整个展览中的其他形象“对话”,还与塔瓦雷斯·斯特拉坎(Tavares Strachan)在皇家艺术学院庭院展示的黑金色再现作品《最后的晚餐》产生了呼应——其中的所有角色均由黑人历史中的英雄扮演。

塔瓦雷斯·斯特拉坎,《最初的晚餐(银河黑)》,2023年,在伦敦皇家艺术研究院庭院展出

通过这一新语境,展览引导观众思考流离失所者在不同时代中的角色与公众认知的变化,尤为重要的是,引发我们反思作为一个社会,应如何在未来携手前行。

巴黎卢浮宫

英国剑桥菲茨威廉博物馆

卢浮宫“奥林匹克精神:现代发明,古代遗产”聚焦古希腊奥林匹克起源与现代奥林匹克运动会之间的联系,观众可以了解19世纪末现代奥运会的诞生过程,包括当时的政治背景、奥运会所依据的图像来源,以及组织者如何着手重现古希腊的体育比赛,同时向公众讲述了现代法国人所推崇的古代历史。

“奥林匹克精神:现代发明,古代遗产”展览现场,观众正在观看现代奥运会奖杯和照片的陈列

与之相对,剑桥菲茨威廉博物馆“巴黎1924:体育、艺术和身体” 则聚焦1924年的巴黎奥运会对艺术、设计、大众媒体、名人和时尚以及社会态度产生的影响。尤其作为大学博物馆,其从自身历史出发,关注百年前的巴黎奥运会与剑桥的关系。

罗伯特·德劳内,《赛跑者》,约1924年(“巴黎1924:体育、艺术和身体”展品)

在公众的想象中,艺术和体育占据着不同的领域,而且很少交集。但事实上,艺术和体育在人类历史和文化中的联系无处不在。在卢浮宫的展览中,能看到古希腊艺术与体育结合;剑桥的展览更是表现了艺术视角下的1924巴黎奥运,展示了当时的艺术家如何通过绘画、摄影和设计捕捉运动员的动态姿态与力量感。同时,探索体育如何成为艺术表现的灵感与社会变革的象征。其注重现代艺术的表现形式,使其更易吸引对艺术潮流感兴趣的观众。相比之下,卢浮宫的展览结合馆藏资源,将奥林匹克精神塑造为贯穿历史的文化符号。凸显了古代艺术与当代社会之间的跨时空对话。

古希腊红色人物杯(“奥林匹克精神:现代发明,古代遗产”展品)

在奥运之年,两展互为补充。一个关注跨越千年的文化传承,一个强调特定时代的艺术创新。

想象的战线:第一次世界大战与全球媒体

洛杉矶郡立美术馆(LACMA)

2023年12月3日—2024年7月7日

单一展览无法完整呈现第一次世界大战的视觉历史,但《想象的战线》以广泛的视角概述了多个国家与文化的战争观,同时兼顾了那个时代艺术的视觉活力,这很大程度上得益于LACMA里夫金德德国表现主义研究中心的馆藏)。

约翰内斯·巴德,《达达-戏剧》,柏林第一届国际达达博览会,1920

展览探讨了我们所生活的媒体景观的起源,认为其始于第一次世界大战及其蓬勃发展的媒体形式,如海报、摄影、电影、插图报纸和其他印刷品,使其成为第一次全球化的媒体战争。由此探问:媒体与艺术家如何想象一场覆盖整个世界的战争?参战者包括来自澳大利亚、加拿大、亚洲、中东和非洲的军队,以及种族和民族多样的美国人与原住民,包括毛利人、“密码通话者”乔克托人等。

尽管展览展示了熟悉的艺术家和作品,例如柏林达达主义者、德国表现主义电影人,以及常见的战争宣传海报(这是合情合理的选择),但对土著、阿拉伯以及其他少数族群战士贡献的关注却令人耳目一新。其中,奥托·迪克斯的素描,深刻体现了战争的创伤。

外观:安妮·埃尔诺(Annie Ernaux)和摄影

巴黎欧洲摄影之家(MEP)

2024年2月28日—5月26日

法国作家安妮·埃尔诺 (Annie Ernaux) 获得了2022年诺贝尔文学奖,她以对短暂而平凡生活的敏锐描绘而闻名,策展人兼作家卢·斯托帕德 (Lou Stoppard) 以此为灵感,结合MEP收藏的150多张涵盖了20世纪下半叶法国、英国、日本、美国等国拍摄的照片,将摄影与其他媒介联系起来。

Dolores Marat,戴手套的女人,1987年,巴黎MEP2001年购入

从森山大道和亨利·韦塞尔 (Henry Wessel) 的尖锐瞬间,他们对陌生人的随意描绘却暗示着深深的痛苦和身体创伤,到若林康宏的忧郁作品《新宿站》(1962),描绘了拥挤火车上沮丧的乘客,以及多洛雷斯·马拉的《戴手套的女人》(1987),捕捉了一位孤独的女人下地铁的场景,《外部》是对近距离观察的致敬。展览伴随着埃尔诺著作的摘录,强调了无名之辈与大城市遭遇之间的紧张关系。

杨宁·尼普斯(Janine Niepce),《1900年代餐厅,Le garcon de cafe》,巴黎MEP1983年购入

还没有评论,来说两句吧...